Меню

Социальные сети

21 мая 2025 г. 22:23

Озеро Хасан: конфликт двух империй и переписанная история

Эта статья также доступна на украинском языке16

Изображение сгенерировано ИИ

Главная сложность изучения истории заключается в том, что она постоянно переписывается. Фабрикованием истории занимаются все, однако советская пропаганда достигла на этом поприще невероятных успехов. Попробуем разобраться, кто и почему начал в 1938 году конфликт между Японией и СССР на озере Хасан.

Японско-российские отношения в первой половине XX века

СССР берет то, что плохо лежит

Японско-российские отношения в первой половине XX века

Отношения между Японией и российской империей (позже СССР) в первой половине XX века можно смело охарактеризовать как плохие. И подобное положение вещей нельзя считать неожиданным, ведь на границе сошлись интересы двух агрессивных империй.

В 1868 году в Японии произошла реставрация империи, в результате чего страна от феодального Средневековья стремительно переметнулась к индустриальной эпохе. Обновленная Япония начала быстро и всесторонне развиваться. На волне развития у государства появились экспансионистские амбиции, поэтому японцы начали смотреть в сторону соседей. В конце XIX века состоялась война с Китаем, в 1910 году была аннексирована Корея.

Напряжение в отношениях с Российской империей началось после завершения японо-китайской войны, когда Россия заставила Японию отказаться от аннексии Ляодунского полуострова. Япония отомстила во время русско-японской войны 1904-05 гг. Когда после развала российской империи началась гражданская война, Япония решила воспользоваться ситуацией и начала интервенцию на Дальнем Востоке, параллельно поддерживая белогвардейцев.

В 1931-32 годах состоялась очередная японская агрессия против Китая, в результате которой была оккупирована Маньчжурия с последующим образованием подконтрольного Японии государства Маньчжоу-го.

Новообразованное государство имело с СССР значительную границу, на которой стали происходить регулярные столкновения. Согласно просоветским источникам, в последующие годы с японской стороны произошли сотни провокаций. С такой однобокой трактовкой согласиться невозможно.

Япония и СССР на тот момент - две мощные империи с невероятно амбициозными и агрессивными лидерами во главе. Поэтому серьезное столкновение было неизбежным. И даже если учесть, что одна из стран могла быстрее подготовиться к активным действиям и чаще провоцировать соседей, другая была просто обязана ради безопасности также прощупывать соперника шпионскими рейдами.

Карта японской экспансии Изображение: Википедия

Кроме заряженности обоих государств, важным стимулом для столкновений можно считать неопределенность границ. То есть формально на бумаге они были определены, однако конкретно не зафиксированы на местности. Отдельные чужие объекты на линии разграничения стороны могли считать нейтральными или своими.

Ситуация накануне конфликта

Если на протяжении 30-х годов XX века между Японией и Китаем происходили периодические столкновения, то с 1937 года начинается полномасштабная война. Между Китаем и СССР на тот момент существовали сложные отношения, поскольку советская власть поддерживала оппозиционную коммунистическую партию Китая. Однако с началом полномасштабной войны приоритеты изменились.

Одолев Китай, усиленная Япония начала бы смотреть в сторону СССР. А вот пока война продолжалась, можно было не опасаться открытия фронта на Дальнем Востоке. Поэтому в Китай отправлялась техника и советские военные под лозунгом: "Их там нет". Конечно, Японии было об этом известно, что только увеличило напряжение в отношениях с СССР.

В 1937-38 годах в СССР произошли масштабные чистки среди офицерского состава, в результате чего на свободные места пришли неопытные исполнители. Не обошли чистки и Дальневосточный военный округ.

Среди других стратегических недостатков региона необходимо также упомянуть отсутствие нормальных дорог для быстрой передислокации войск, недостаток военного оборудования и плохую организацию службы. Несмотря на это, советская власть хотела воспользоваться японско-китайской войной.

1 июля Особая краснознаменная дальневосточная армия была преобразована в Дальневосточный фронт. СССР имел в регионе большое превосходство в силах. Несколько осложнил ситуацию для СССР руководитель Управления НКВД Дальневосточного края Генрих Люшков, который узнал об угрозе задержания и перешел на сторону японцев. Однако основные козыри якобы были в руках СССР.

СССР берет то, что плохо лежит

6 июля японцы перехватили сообщение, в котором говорилось о необходимости захвата советскими войсками сопок Безымянной и Заозерной, которые находились на нейтральной территории на границе между СССР и Маньчжоу-го.

Для СССР сопки имели стратегическое значение для потенциального полномасштабного конфликта с Японией, поскольку они возвышались над окружающей территорией и давали возможность наблюдения на десяток километров за портом Раджин и железнодорожным передвижением между Кореей и Маньчжурией.

В ближайшие недели советские отряды стали выдвигаться в сторону сопок. Сами высоты были мгновенно захвачены, на них начались фортификационные работы. 15 июля группа советских военных пересекла маньчжурскую границу в районе Заозерной, демонстрируя намерение создать укрепления на чужой территории.

В ответ к ним двинулась группа японцев для выражения протеста, однако советский снайпер убил офицера и рассеял переговорщиков. Маньчжоу-го и Япония обратились к СССР с требованием оставить сопки, но обращение было проигнорировано. 22 июля японский император Хирохито принял план, по которому японцы должны были выбить красноармейцев с сопок. Сразу началась передислокация японских войск в районе сопок.

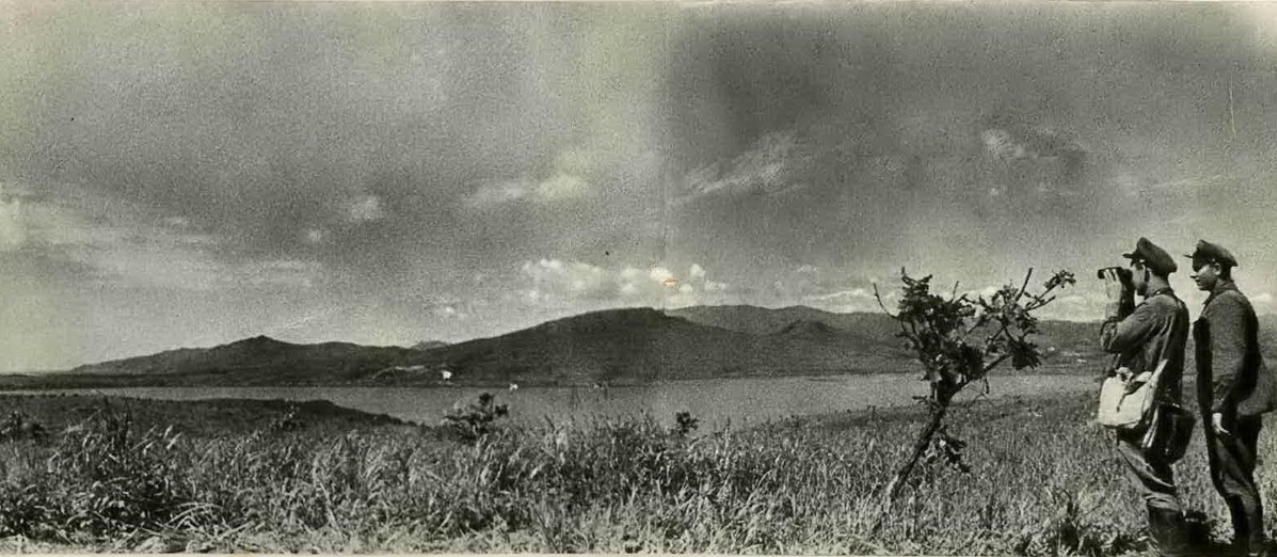

Озеро Хасан и сопки Заозерная и Безымянная. Фото: arseniev.org

Во главе Дальневосточного фронта стоял маршал Василий Блюхер, который в то время хорошо чувствовал шаткость своего положения. В прошлом году Блюхер в составе Верховного Суда СССР вынес смертный приговор маршалу Михаилу Тухачевскому. Блюхер должен был прекрасно осознавать сфабрикованность дела. Поэтому когда для расследования побега Люшкова в Японию на Дальневосточный фронт в июле приехало второе лицо в НКВД Михаил Фриновский, давление на маршала увеличилось.

Действовать командующему фронтом надо было "правильно". Однако москва не давала четких указаний, а столкновение с Японией приближалось. 24 июля Блюхер во главе специальной комиссии выехал на сопку Заозерная для расследования ситуации, приказал засыпать один из вырытых окопов и переместить проволочное ограждение на 4 метра в сторону советской территории. К его несчастью, на этот раз он намерения москвы не угадал.

Горячая фаза конфликта

Первое наступление японцев состоялось 29 июля на сопку Безымянная, но было отбито. Советские источники единодушно утверждают, что это было коварное и неожиданное нападение японцев на территорию, которая принадлежала России с XIX века. Однако мы уже доказали, что это было совсем не так. На следующий день японская атака была более мощной, что привело к освобождению обеих сопок 31 июля. Японцы закрепились на высотах и начали готовиться к советскому штурму.

Именно в это время Сталин позвонил Василию Блюхеру и раскритиковал его за нежелание воевать. Блюхер пытался быстро реабилитироваться и отдал приказ атаковать 2 августа. При этом командующий фронтом допустил ошибки.

Во-первых, атака была совершенно не подготовленной. Советским танковым подразделениям пришлось ночью в быстром темпе передислоцироваться в район сопок через незнакомую болотистую местность, после чего они без отдыха сразу вступили в бой. Не зная местности, командиры танков не могли эффективно продвигаться вперед, что под огнем противника приводило к значительным потерям.

Во-вторых, Блюхер боялся вызвать советско-японскую войну, поэтому не позволил войскам обходить противника с флангов, нарушая маньчжурскую границу, а также запретил поддерживать наступление танков артиллерией и авиацией, поскольку снаряды могли полететь на чужую территорию. Несмотря на незначительные успехи, атака советских войск в целом оказалась провальной. В результате атаки Блюхер был отстранен от командования фронтом.

Замаскированные советские танки. Фото: garmatny.blogspot.com

Примерно 4 августа СССР завершил передислокацию сил. Советские войска имели огромное преимущество. Против 7300 японцев, вооруженных 37 пушками, Красная армия выставила около 23 тысяч личного состава, 354 танка, 250 самолетов и 237 орудий.

Несмотря на мощные авиаудары, японцы оказывали отчаянное сопротивление и даже переходили в контратаки. Впрочем, на 9 августа сопками Заозерной и Безымянной завладели советские войска.

Последствия конфликта

10 августа японцы обратились с предложением прекратить боевые действия. Согласно договоренности, СССР сохранил контроль над обеими сопками. Потери сторон сильно различаются в зависимости от точки зрения. Японцы потеряли от 526 до 3000 погибшими и пропавшими без вести. Советская сторона оценивает свои потери убитыми и пропавшими без вести в 792 человека. Также Красная армия потеряла от 46 до 96 танков.

Маршал Василий Блюхер был отправлен в отпуск в Сочи, где и был арестован. Во время допросов выяснилось, что он был предателем. До смертного приговора Блюхер дожить не смог.

В 1946 году в Токио состоялся Международный военный трибунал по Дальнему Востоку. Обращает внимание, что 13 японских чиновников были обвинены в преступлениях против мира за их роль в создании конфликта на озере Хасан.

Выводы

Сегодня можно уверенно утверждать, что СССР на правах победителя во Второй мировой войне полностью переписал историю конфликта на озере Хасан, превратившись из агрессора в жертву. На эту тему были сняты фильмы, написаны книги и песни. Правда, вряд ли мы должны в этом случае посочувствовать Японии. Можно сказать, что на озере Хасан у них просто не хватило времени на реализацию своего агрессивного потенциала.

На озере Хасан СССР умело разыграл типичную комбинацию, сущность которой заключается в выдвижении соседу территориальных претензий в то время, когда он ведет полномасштабную войну. Япония не сдала позиции без боя, но вынуждена была сдерживать свои агрессивные желания, чтобы не открывать второй фронт.

Параноик Сталин продолжал свою политику уничтожения интеллектуальных сил СССР во всех отраслях. В армии это приводило к росту уровня некомпетентности и увеличению потерь личного состава при выполнении конкретных задач. Просто невероятно, что Советскому Союзу удалось при этом победить во Второй мировой войне.

Хотя и эта победа была достигнута ценой жизни миллионов людей. Что касается конфликта на озере Хасан, с учетом всех факторов его трудно назвать военной победой. Однако назвать геополитической победой вполне правомерно.

Олег Пархітько